- イラストを趣味にすることで得られる、マインドフルネス効果や将来の可能性といったメリットがわかります。

- アナログとデジタル画材の違いや、初心者におすすめの道具を予算別に具体的に解説します。

- 好きなものを真似することから始める、楽しく絵が上達するための3つのステップを紹介します。

- 著作権の基本ルールなど、安心して作品を公開するための大切なマナーが身につきます。

イラスト制作は特別な才能がなくても、誰でも、いつからでも始められる趣味です。

この記事では、大人になった今だからこそ始めたい「イラスト制作」の魅力から、必要な道具、そして絵心ゼロからでも楽しく描き始められる具体的なステップまでご紹介します。

イラスト制作をおすすめする3つの理由

集中する時間が心を整える(マインドフルネス効果)

一本の線を丁寧に引く。色を重ねていく。気づけば周りの雑音が聞こえなくなり、目の前の絵だけに意識が向いている。

そんな「没頭する時間」は、日々の喧騒やストレスから心を解放してくれます。

これは「マインドフルネス」の状態に近く、心を穏やかにし、リフレッシュさせてくれる効果があると言われています。

コミュニティが広がる

イラストは、同じ趣味を持つ人々とつながるきっかけも作ってくれます。

SNSで自分の作品を投稿すれば、世界中の人から反応がもらえたり、同じジャンルが好きな人とコメントで交流したり。

年齢や職業に関係なく繋がることができるコミュニティは、日々の生活に新しい彩りを与えてくれるでしょう。

スキルが将来の可能性を広げることも

趣味は楽しむことが一番ですが、続けていくうちにスキルが上達すれば、それが新しい可能性につながることもあります。

例えば、SNSのアイコン作成を頼まれたり、自分の作品をグッズにして販売したりといった副業への道が開けるかもしれません。

趣味を突き詰めた先で、誰かに喜んでもらえたり収入を得られたりするのは、大きな自信とやりがいになります。

また、現代のビジネスシーンでは、企画書やプレゼンテーション資料で視覚的に分かりやすく伝える「デザイン力」はもちろんのこと、新たな価値を創造するための「芸術的思考(アートシンキング)」もますます重要視されています。

趣味でイラストを描くことで養われる自由な発想や色彩感覚、構図のセンスは、本業においても強力なスキルとして役立つ場面がきっとあるはずです。

アナログとデジタル、どっちで始める?それぞれの魅力と選び方

昔ながらの紙とペンで描く「アナログ」と、パソコンやタブレットで描く「デジタル」。

どちらにも素敵な魅力があり、どちらを選ぶかでイラストの楽しみ方も少し変わってきます。

アナログ(紙とペン)の魅力と注意点

- 手軽さ

- 紙とペンさえあれば、いつでもどこでも始められます。

- 初期費用をぐっと抑えられるのも嬉しいポイント。

- 画材の温かみ

- 鉛筆の線の濃淡、絵の具のにじみなど、アナログならではの偶然性が、作品に温かみと深みを与えてくれます。

- 「一点もの」の特別感

- 描いた作品は、世界に一つだけの「原画」になります。

- 完成したときの所有感や満足度は格別です。

- 修正が難しい

- 消しゴムで消せないペンで描いてしまうと、基本的にやり直しはできません。

- 失敗も「味」と捉えることもできますが、慣れるまでは少し難しく感じるかもしれません。

- 場所を取る

- 画用紙やスケッチブック、画材が増えてくると、保管するスペースが必要になります。

デジタル(PC・タブレット)の魅力と注意点

現代のお絵かきツールの主流となりつつあるのが、デジタルです。

特に、修正のしやすさは初心者にとって心強い味方です。

- 修正が何度でもできる

- 間違えてもやり直しができるのは、デジタルの最大の強み。

- 失敗を恐れずに、納得いくまで何度でも挑戦できます。

- 画材が無限

- ペン、筆、エアブラシ、クレヨン…。高価な画材も、ソフトの中には無限に用意されています。

- 色も自由に作れるので、表現の幅がぐっと広がります。

- 作品の管理・共有が簡単

- 完成したイラストはデータとして保存されるため、場所を取りません。

- SNSへの投稿や、友人への共有も簡単です。

- 初期費用がかかる

- パソコンやタブレット、ペンタブレット、お絵かきソフトなど、始めるためにある程度の機材投資が必要です。

- 操作に慣れが必要

- 最初はソフトの操作や、画面上で描く感覚に少し戸惑うかもしれません。

【結論】現代のライフスタイルにはデジタルがおすすめ。でも…

もしあなたが「これから本格的にイラストを趣味にしたい」と考えているなら、機能の豊富さや修正のしやすさから、「デジタル」で始めるのがおすすめです。

…と、言いたいところですが、一番大切なのは、まず「描くって楽しい!」と感じることです。

高価な機材を揃える前に、まずは家にあるボールペンとコピー用紙で、好きなものを気楽に描いてみませんか?

カフェで頼んだケーキ、窓から見える景色、飼っているペット。何でもかまいません。

その「楽しい」という気持ちこそが、趣味を長く続ける一番の原動力になります。

そして、もっと色々な表現がしたくなったら、その時に改めて自分に合った画材を選んでみるのも良いでしょう。

最初に揃えたい道具リスト|無理なく始めるための画材選び

ここでは、無理なく趣味をスタートできる、基本的な道具のリストをご紹介します。

【アナログ編】基本のスターターキット(予算:3,000円〜)

まずは気軽に始められるアナログ画材から。

すべて文房具店や画材店、大きめの書店などで手に入ります。

- 鉛筆(またはシャープペンシル)

- まずは普段使っているもので十分です。

- 濃さの違う(2H, HB, 2Bなど)鉛筆が数本あると、線の表現が豊かになります。

- スケッチブック

- 最初は無地のノートやコピー用紙でもOK。

- 少しこだわってみたい方は、マルマン社の「図案スケッチブック」などが手頃な価格で描きやすく、おすすめです。

- ペン

- 下描きの線画をなぞる「ペン入れ」に挑戦してみましょう。

- サクラクレパス社の「ピグマ」や、コピックの「マルチライナー」などが、にじみにくく人気です。

- 0.1mmや0.3mmなど、太さの違うものを揃えると表現の幅が広がります。

- 着色画材

- 色を塗ると、絵の印象がぐっと華やかになります。初心者の方には、以下のいずれかが扱いやすいでしょう。

- 色鉛筆

- 扱いやすく、重ね塗りで深みも出せます。

- まずは24色セットくらいから始めてみましょう。

- カラーマーカー

- 発色が良く、ムラなくきれいに塗れます。

- コピックなどが有名ですが、まずは手頃な価格のもので試してみるのがおすすめです。

- 透明水彩絵の具

- 水の量で色の濃淡を調整できるのが魅力。

- 独特のにじみや透明感が美しいですが、少し練習が必要です。

- 色鉛筆

- 色を塗ると、絵の印象がぐっと華やかになります。初心者の方には、以下のいずれかが扱いやすいでしょう。

【デジタル編】必要な機材とソフト(予算:15,000円〜)

デジタルで描く場合、いくつかの機材の組み合わせが考えられます。

- パソコン + ペンタブレット(通称:板タブ)

- すでにパソコンを持っている方におすすめの組み合わせです。

- 手元のタブレットで描き、その結果がパソコンのモニターに表示されます。

- 最初は操作に少し慣れが必要ですが、比較的安価(1万円前後〜)に始められるのが魅力です。

- Wacom(ワコム)社製のものが定番で安心です。

- 液晶ペンタブレット(通称:液タブ)

- 画面に直接ペンで描き込めるタイプのタブレットです。

- 紙に描く感覚に近いため、直感的に操作できます。

- 便利な反面、価格は少し高め(3万円〜)になります。

- iPad + Apple Pencil

- イラスト制作だけでなく、普段使いもできるのが大きなメリット。

- 描き心地も非常にスムーズです。

- すでにお持ちの方は、お絵かきアプリをインストールするだけで、すぐに始められます。

- お絵かきソフト(アプリ)

- 無料ソフト: まずは無料のもので十分楽しめます。

- 「MediBang Paint」や「アイビスペイント」は、無料とは思えないほど機能が充実しており、利用者も多いので使い方を調べやすいのが特徴です。

- 有料ソフト: より本格的に描きたくなったら、プロの利用者も多い「CLIP STUDIO PAINT(クリップスタジオペイント)」が定番です。買い切り版と月額利用プランがあります。

- 「CLIP STUDIO PAINT」の料金体系について、月額利用プランは、常に最新バージョンを利用できるサブスクリプションサービスで、「買い切り版」は、機能追加アップデートを利用するには「アップデートプラン(年額)」の契約が必要になります。詳細はHPを参照してください。

- 無料ソフト: まずは無料のもので十分楽しめます。

楽しく描けるようになる3つのステップ

「好きなもの」を真似する

好きな漫画のキャラクター、憧れのイラストレーターの作品、お気に入りの雑貨など、あなたの心がときめくものを、まずは真似して描いてみましょう。

「好き」という気持ちが、何よりの上達のエネルギーになります。

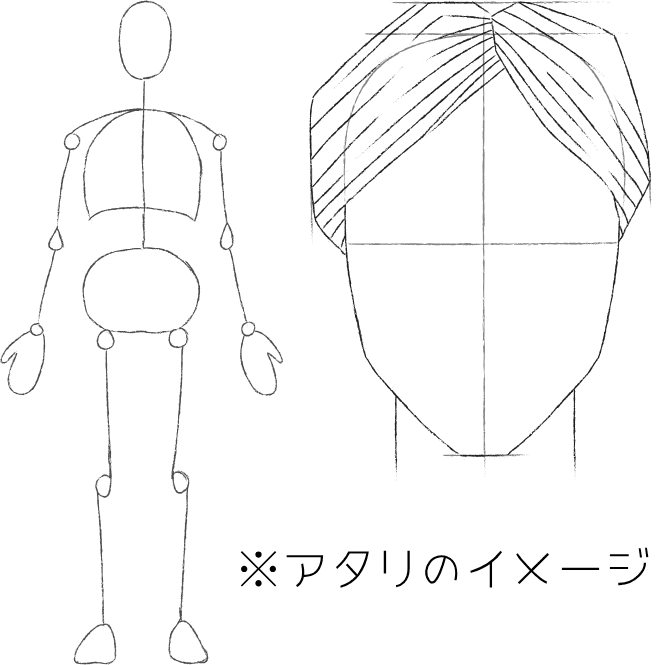

バランスが良くなる「アタリ」の基本

いきなり細かい部分から描き始めると、後から「顔が大きすぎた」「体のバランスが変だ」といったことになりがちです。

それを防ぐための、いわば「設計図」の役割を果たすのが「アタリ」です。

描きたい対象を、丸や三角、四角といった単純な図形に置き換えて、全体のバランスと配置を決める作業です。

例えば、人物なら頭を「丸」、胴体を「四角」、手足を「線と丸」で大まかに描いてみる。

このひと手間を加えるだけで、完成したときのバランスが格段に良くなります。

最強の練習法「賢い模写」とは?

好きな作品を真似て描くことを「模写」と言います。

これは、初心者にとって最強の練習法です。

大切なのは「観察して、考えて、描く」という「賢い模写」を意識することです。

- なぜこの線はこうなっているんだろう?(線の流れや強弱を観察する)

- このキャラクターの骨格はどうなっているのかな?(アタリを想像してみる)

- この色の組み合わせ、素敵だな。(配色を研究する)

このように、お手本をじっくり観察し、良い部分を自分のものとして吸収しようと意識することで、模写はただの真似から学びへと変わります。

【知っておきたい】作品公開の基本ルール|安心して楽しむために

イラストが上達してくると、「誰かに見てほしい」という気持ちが芽生えるのは自然なことです。SNSを使えば、自分の作品を世界中の人に見てもらえます。

しかし、作品をインターネット上に公開する際には、トラブルを避けて安心して楽しむために、知っておくべき大切なルールがあります。それが「著作権」です。

著作権の基本:すべての創作物に権利がある

著作権法では、他人の著作物を権利者の許諾なく利用することを原則として禁じています。

「他人が創作したもの(イラスト、漫画、小説、写真、音楽など)を、作った人の許可なく、勝手に使ってはいけない」

これが著作権の大原則です。

著作権は思想または感情を創作的に表現したものであれば、作品が完成した時点で自動的に発生します(無方式主義)。登録などの手続きは必要ありません。

あなたがこれから描くオリジナルのイラストにも、完成した瞬間に自動的に著作権が発生し、あなただけの権利として法律で守られます。

当然、他人のイラストを勝手に用いないようにしましょう。

参考となるサイト:

著作権に関する教材・講習会(出典:文化庁)

著作権って何?(はじめての著作権講座 )(出典:公益社団法人著作権情報センター)

練習のための「模写」や「トレス」、公開はNG?

上達のために、好きな作家の絵を真似て描く「模写」や、お手本の上に紙やレイヤーを重ねてなぞる「トレス(トレース)」は、非常に効果的な練習方法です。

個人が練習のために、自分だけで楽しむ範囲であれば、「私的複製」であり問題ありません。

模写やトレスで描いた絵を、SNSなどにアップロードしたり、他人に配布したりする行為は、「公衆送信」となり「著作権の侵害」にあたります。

たとえ「練習のために描きました」「〇〇さんの絵を模写しました」と書き添えても、無断での公開は許可されません。

練習の成果は、オリジナルの作品で発表するようにしましょう。

「ファンアート」を楽しむための大切なマナー

好きなアニメやゲームのキャラクターを描く「ファンアート」。

これは二次創作活動と呼ばれ、多くのファンに愛されています。

しかし、法律的に見ると、ファンアートも既存のキャラクター(著作物)を無断で利用しているため、厳密には著作権侵害と見なされる可能性があり「グレーゾーン」です。

それでもなぜ多くのファンアートが存在するのかというと、多くの公式(権利元)が「ファン活動の一環」として黙認、あるいは積極的に応援してくれているからです。

ここで最も重要なのが「二次創作ガイドライン」の存在です。

最近では、ゲーム会社や出版社などが、ファン活動で「やって良いこと」と「やってはいけないこと」をまとめたガイドラインを公式サイトで公開しているケースが増えています。

ファンアートを描いて公開したいと思ったら、まずその作品の公式サイトを確認し、「二次創作ガイドライン」が-ないか必ずチェックする習慣をつけましょう。

ガイドラインには、例えば以下のようなルールが定められています。

これらのルールは、作品の世界観とブランドを守り、すべてのファンが安心して楽しめるように作られています。

ガイドラインをしっかりと読み、敬意をもって創作活動を行うことが、ファンとして最も大切なマナーです。

おわりに

ここまで、大人が趣味でイラストを始めるためのステップを、具体的にお伝えしてきました。

でも、「上手い絵を描くこと」よりも「描く時間を楽しむこと」を大切にしてほしいと思っています。

イラスト、芸術は言葉では表すことができない世界です。

あなたが楽しいと思えたらそれが正解なのだと思います。